我が家では今二匹のヘビを飼育していますが、飼う前は『ヘビとうまくやっていけるのか?』『そもそもへびは懐くのか?』と疑問に思っていました。

そして飼い始めて思ったことは懐くというより、慣れた、という説明がしっくりくるような気がしています。

この記事では、ヘビを飼う前に陥る『ヘビは懐いてくれるのか?』という疑問に自分の体験から感じた事を書いています。

端々はしば

端々はしば・ヘビは人に懐くのか?

・ヘビとうまくやれるのか?

これらの疑問に対して、飼育してみて自分なりに

感じたことを挙げながらまとめてみました。

懐くより慣れる

爬虫類は基本的には人に懐かないと言われています。

ヘビが人に懐かないのは、哺乳類との生活や行動の習慣の違いや、親が子を育てるための期間を設けないことなどが要因としてあると言われています。懐くというより、環境や人間に慣れるという表現のほうがしっくりきます。

「懐く=哺乳類的な交流を期待する」とした場合、多くの飼育者と爬虫類の間で、それは実現し得ないのではないかと思います。(中には例外的に人間に対して懐くような行動を見せる個体もいるかとは思いますが…)

コミュ力の高いヘビもいる…?

飼育中に感じるのは、ヘビごとの性格の違い、性質の違いによって、コミュニケーションを取りやすい/取りづらいというのは確かに存在するということです。

例えば我が家ではボールパイソンとカーペットパイソンの二匹を飼育していますが、それぞれ性格は真反対のような印象を受けます。

ボールパイソンとカーペットパイソン の生活

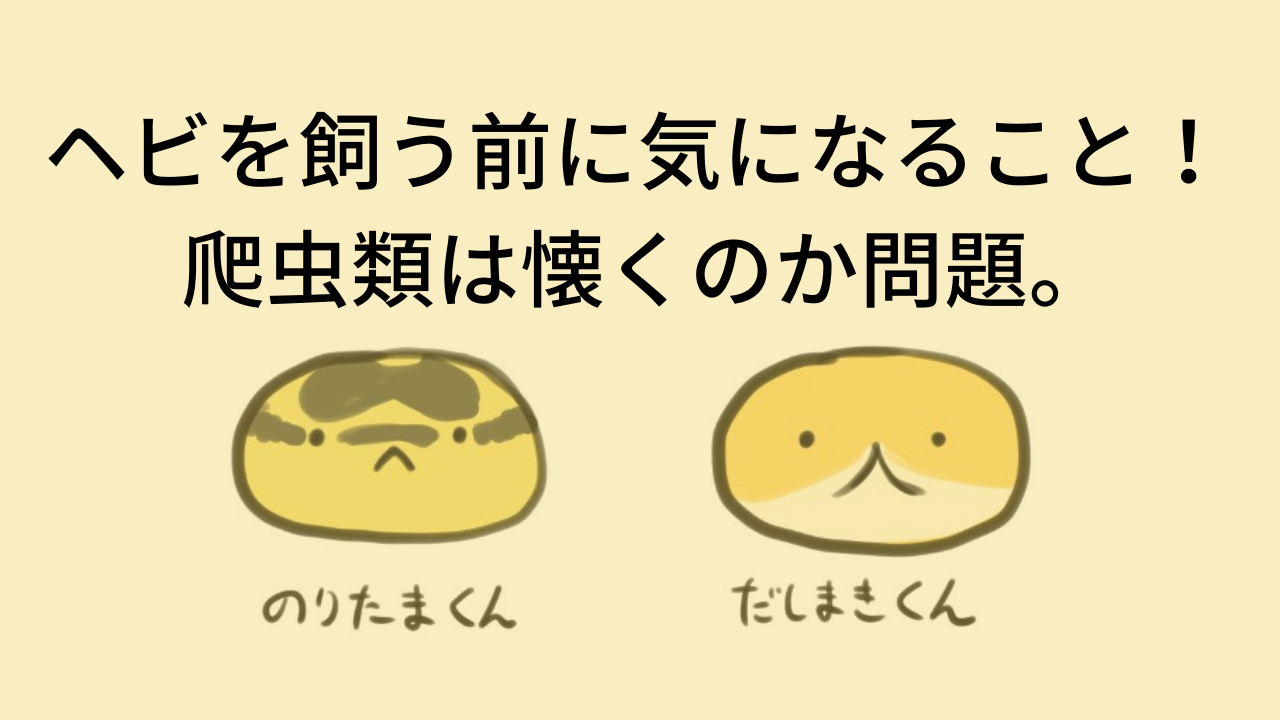

通常ボールパイソンは狭い場所でじっとしていることを好み、獲物を待ち伏せで仕留めるタイプのヘビです。

カーペットパイソンは地上の他に樹上での生活も得意で、ボールパイソンよりは運動量が多いです。(個体差はあり)

それを踏まえたうえで我が家のヘビ達の性格を見ていきます。

カーペットパイソン

カーペットパイソンの「のりたまくん」です。

のりたまくんはとても活発で機嫌の良し悪しがわかりやすいです。

ケージを開ければ出てきて、足場にできそうな場所へどんどん登って行きます。

ケージの中でもよく動くので目を見る機会も増えるのですが、なんとなく今日は機嫌がいいなとか、今日は調子が悪そうだなというのがわかります。

活発に動くので、「ヘビ自身が今どういう状態なのか」を判断する材料が多く、人間側の察する目が養われるのだと思います。

ボールパイソン

ボールパイソンの「だしまきくん」です。

対して、だしまきくんは臆病です。

活発に動きまわって餌を探すことはなく、暗くて狭い場所でひたすらじっとしています。

水換えやメンテナンスの際には触れる必要が出てくるので、極力驚かさないよう持ち上げますが、それでもびっくりして頭を引っ込めてしまいます。

ケージの扉を開け放っておいても、積極的に外に出て来ることはありません。

動きが極端に少ないので、感情を読み取る材料を得られるチャンスも必然的に少なくなります。

活発な個体の方が慣れるのが早い

活発によく動き回るボールパイソンもいれば、逆にじっとして動かないカーペットパイソンもいるとは思いますが、我が家の2匹を「人に慣れやすい/慣れにくい」という視点で比較した場合、元々活発に動き回る個体のほうが、人間に対する警戒心を早く解いてくれるような気がします。

これはのりたまくん( カーペットパイソン )を見ていて思うことですが、だしまきくん(ボールパイソン)と比べて

- 樹上性の傾向がより強く、

- 視力が良い事

が活発さに繋がっているかもしれません。

その活発さがヘビ自身の住環境の把握の速さに影響しているのでは…そして住環境に驚異がないとわかれば警戒する理由もなくなるので、人間に対する敵対行動をとり続けることはない(比較的早く警戒を解く=人に慣れる)、となるのではないかと感じました。

樹上性

森や木のある場所で主に活動する性質のことを樹上性または樹上棲と言います。

ボールパイソンとカーペットパイソンは共に半樹上性(地上でも樹上でも生活する種)です。カーペットパイソンの方がボールパイソンよりも尻尾が長く、より樹上で生活しやすい体の作りになっています。

まとめ

たった2匹を飼育しているだけのヘビ飼育初心者ですが、1匹ずつの行動の違いを細かく見ていくと非常に面白いです。飼育しているうちに人間もヘビに慣れるので、お迎え直後のようにお互いにピリピリすることも少なくなります。人間側が距離感を把握し、過度に接触せずヘビが嫌がることを仕掛けないというのも、お互いが快適に過ごすために気をつけるべきことなのかなと思います。

ヘビは本当に可愛いので、多くの人にヘビの良さを知ってもらいたいです。

最後まで読んでくれてありがとうございました。

コメント